难忘六年

发布时间:2012.10.04 作者:61届 艾忍 来源:校庆办 访问人数:13575

1955-1961年,艾忍在合肥二中度过难忘六年负笈生涯。

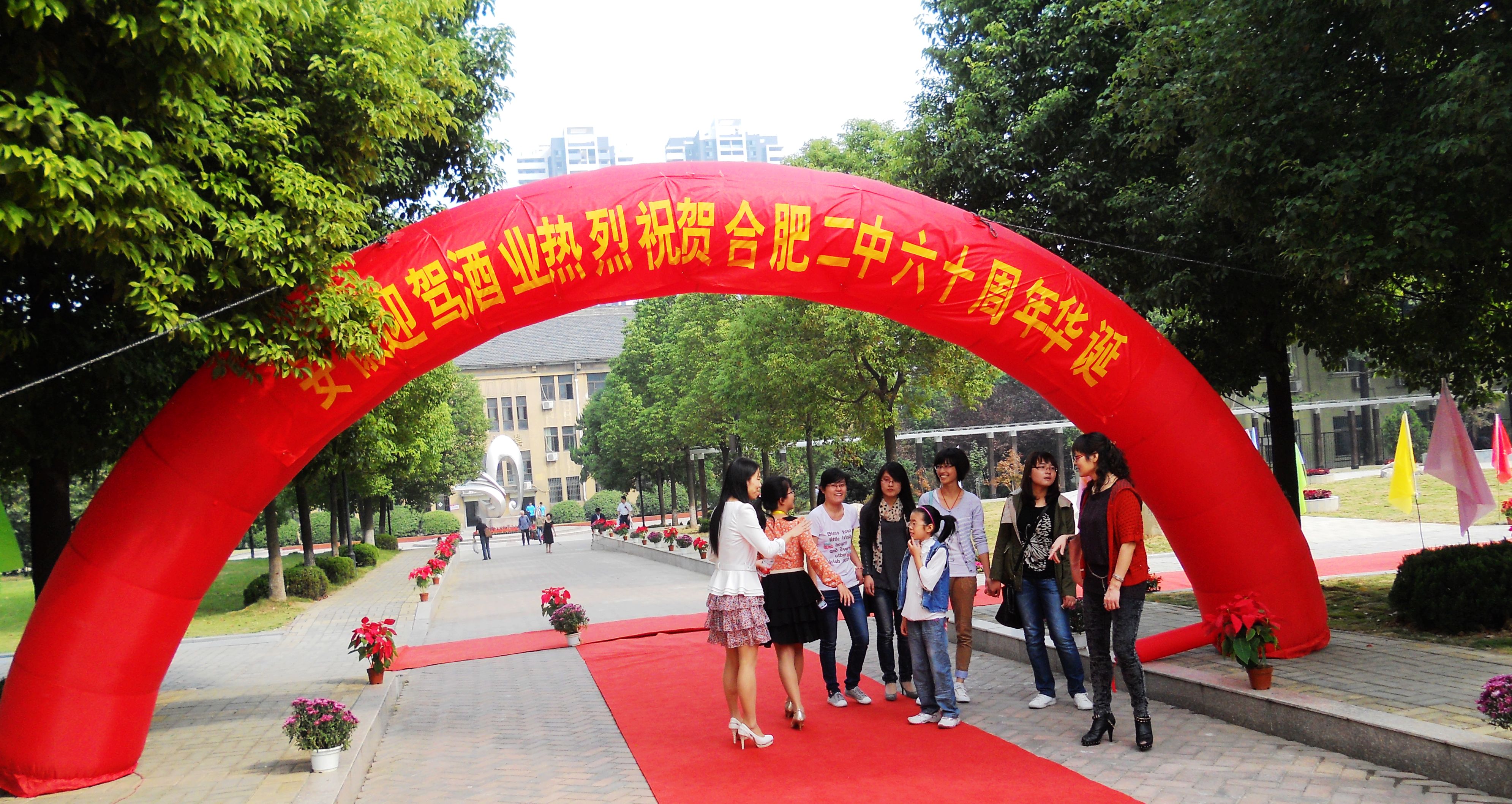

简朴庄重的庆典会场

邂逅初中同班学友吴玉龙

母校系当年省城第二所完全中学,直到1958年3中至6中才办高中。二中全校6个年级、24个班,千余学生全挤在现今校园北面那座大屋顶教学楼内上课,教学楼三层正好24间教室。

母校最初只有一座教学楼,体现50年代初期厚重、古朴、中西合璧的建筑风格,是合肥当时最气派教学楼。不仅压倒省城各中学,连省城当年唯一的高校“东南医学院”虽群楼众多,单楼亦无出其右。这座教学楼现在依然保留完好,母校似可考虑申报市级文物保护单位。艾忍在此读书6年,由少年步入青年。

母校是一所寄宿中学,生源多半来自周边农村,在艾忍印象中肥东、肥西最多,也有巢县、全椒。那时女生读书少,全年级女生(不足30)补上最年幼男生编为该年级(1)班,其余皆为光头班,艾忍欣逢(1)班,此编班模式58年终止。艾忍高中时各班也不过七、八个女生。

1958年前大礼堂兼饭厅在校园西侧,草顶、竹笆墙、泥土地坪(已拆),简易舞台上学生演出过大型话剧《归来》。当时包伙制,伙食费6-7元/月(困难学生有助学金补助),一桌一盆菜(轮流分菜)8人围站进餐,早晚均稀粥、腌菜,午餐干饭(59年前饭粥大桶自盛、管够,其后定量、分食)。周一、五中午小加餐(鸡蛋西红柿、小虾炒韭菜之类)、周三大加餐(肉丝炒雪里蕻、萝卜烧肉)。困难时期稀粥变山芋面、高粱粉稀糊,教学楼无厕所,公厕在楼外百米之遥,下课10分钟三楼的学生要跑得比兔子快。

寝室为红砖黛瓦平房大间,双层床,一个班男生住一间。学生轮流值日,这一清贫模式直到艾忍毕业。

笔者初一年级美术课童雪鸿老师,巢县人、上海美专毕业,以梅兰竹菊、虾蟹水墨画称著,擅长书法、篆刻,后调安徽艺专任教,系省内著名艺术家。笔者记得童先生教学生自制贺年帖,每逢除夕各教室、寝室、办公室、老师宿舍门扉都会贴满各班自制的五彩缤纷、创意纷呈的贺年片,成为一道靓丽风景线,烘托出浓浓的喜庆氛围。1966年夏,童先生在艺校57岁含冤去世,平反昭雪时上海艺专老校长刘海粟大师赋诗两首追悼高足:

花语弥天一笑逢,少年意气自豪雄,

方期鹏翼冲云起,岂料华颠悼雪鸿。

印坛寂寞已多年,底事才人草下眠,

夜梦巢湖波拍岸,笑君云外听冰弦。

当年廿几排这样红砖黛瓦平房,寝室、办公室、教研组、教工宿舍、图书室、音乐教室、校医室都是它,现在只剩这残缺的几间。原先有遮雨走廊,也许为扩大居住面积改了。

教初一音乐是年轻的左振舜老师,她似乎是孤儿,参加过有中共背景、收容抗战孤儿、边逃难边宣传抗日的《新安旅行团》,经常提起当年刻骨铭心的流浪生涯。笔者参加过左老师组织童声合唱团,到市里汇演过《让我们荡起双桨》、《我们的田野》。

1955年正值肃反,合肥三中受左的影响“揪出反动学生”张永、凌先柱(十五、六岁初中生,不过讲了些怪话)。教育局通知全市中学下午起停课一周,以班级为单位批判、消毒。当年笔者12岁,听着年岁稍长的同学声色俱厉、口诛笔伐(后来知道都是事先布置的),第一次感受阶级斗争扩大化的洗礼。

1957年初夏,各地出了些乱子。二中北面新办了一所规模很小的“安徽电影干校”,周末放露天电影、外人强行涌入常起纠纷。9月份反右巨浪冲击校园。晚自习时常传来某某老师被捕消息,教学楼人声鼎沸、学生都涌出看个究竟。各班团支部立即贴出“坚决拥护逮捕反革命分子某某某”大字报。其实并非逮捕,隔离审查罢了,有些教师两周后又回来上课了,包括笔者初三年级语文课周老师。一些口碑甚好的老师没能回来,比如备受学兄、学姐青睐的谭声侃先生,艾忍便无缘聆听受教。

虽然受到政治运动、大跃进、大炼钢铁干扰,母校的学风还是厚重的,清晨校园处处是朗朗的读书声。在几间平房的图书室,艾忍借阅通览了《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《封神演义》等名著,解放后出版的《保卫延安》、《青春之歌》、《林海雪原》、《红日》、《苦菜花》、《三家巷》等有影响小说,翻译出版的前苏联小说《钢铁是怎样炼成的》、《卓娅与舒拉的故事》、《古妮雅的道路》、《日日夜夜》。

1959年5月,为适应科技大跃进形势,学校脱离教育局主体划归省科委,改称“安徽省科学技术学校”,省科委几位主任都来校做过报告,资深教育家杨寿南调任校长。拨出少数班级(不到三分之一)、少数教师(有淘汰之嫌)在校园外新盖几排平房,单独另立仍归合肥教育局的新二中,他们在简陋校园中维持“合肥二中”这块校牌10年,当然也是母校的支脉。

时读高一的笔者划为“安徽科学技术学校”学生,常去安徽科学分院自动化所(地址为现今琥珀山庄)参加劳动。当时发展规划宏伟,母校几年内将升格为“安徽科技大学”,升格前仍执行高中教学大纲,不过压缩史地、加强数理。省科委加大投资力度、充实提高师资,给母校吃了些小灶。

从59届起,科技学校就不时抽调学生提前毕业,送到北京中科院相关研究所实习培训,准备回来承担实验室工作。其余学生依然参加高考。成绩好、家庭政治背景好的毕业生高考后由学校送往省内外有基础的高校(也有若干名校)代培,准备回来充任教师。直到艾忍毕业的1961年,还送了一批去安徽大学、合肥工业大学代培。

1958年开始建砖瓦大礼堂兼饭厅、青砖两层楼科学馆。今天面对黄山路的教学大楼始建于1960年,到1961年建成第一期(东段与中段)气派已初具当年高校教学主楼规模。

艾忍初一就在此教室读书

50年代末建的科学馆还保存完好,理、化、生教研组、实验室都在这儿。

半个世纪过去了,笔者高中正值三年饥馑,许多老师虽在饥饿线上挣扎,依然捧出一颗心来,不带半根草去,敬业投入、诲人不倦令笔者肃然起敬、高山仰止。

焦鹏飞老师1958年由安徽师范学院分来,教我们高一代数是其初登讲台,他清秀规范、条理分明的板书、洪亮清晰、抑扬顿挫的口齿,一亮相就获满堂彩,是最受同学欢迎教师之一。笔者至今记得焦老师讲数列极限、首次引入“伊朴西隆”和“大艾因”语言的一课。2008年笔者以65岁退休,虚有42年教龄,忝列教育部直属重点大学教授,始终以焦先生为自己标杆。改革开放之初,科学岛科技人员最大后顾之忧便是子女得不到优质教育,提升附中水平成为中科院合肥分院安定军心当务之急。许多校友已成科研中坚,其子女正值求学,强烈推荐选调已下放桐城乡村的焦鹏飞先生加强附中。调来后焦老师不负众望,带出一个数学强势群体,后来出任科学岛附中校长,使地处偏僻的附中一度跻身名校。

西段三分之一系后来补齐的,内外都几次改造装修过,1961年落成的东中段当时显得简陋粗糙,远远没这么气派,占用了当时田径场。艾忍流了汗水未赶上用这座新楼,倒是70年代末考研合肥考场设此,在二楼一间教室考了两天。

由于大炼钢铁、劳动停课,我们高二才开物理,力学是一道难越的坎。武汉大学毕业已分配至自动化研究所的吴超杰老师调到科技学校接我们物理课。他高屋建瓴,深入浅出地讲解大大化解了难度。吴老师对笔者单独点拨,引领艾忍最终步入理论物理殿堂。由于系广东同乡,毋论艾忍下放大别山区修理地球、还是吴老师下迁乡村办学,半个世纪师生联谊始终维持,艾忍人生每一个转折关头都得到吴先生的有益教诲,至今每次去北京,笔者都要拜谒已调北京工业大学的这位恩师。

笔者(后排)2009年在北京拜谒恩师吴超杰老师(前右)

英语孙以缄老师系东吴大学1936届本科毕业,这在当年高校师资中也属少有的资深、名校、高学历。与当时众多半路出家教俄语者相比,笔者能师从孙先生起步学英语真是三生有幸。她厚实的功底、纯正的牛津腔调随班连教笔者3年,使我们受益匪浅。当时孙先生丈夫正蒙冤在白湖农场劳改,三个年幼孩子嗷嗷待哺,在饿饭年头,精神压力与家累之重可想而知。可是一登课堂她就宠辱皆忘、全身心投入,声情并茂,嘴型夸张、辅以手势强化学生印象。艾忍至今记得梳理宋庆龄后翻式样发型的孙先生讲课精彩片断。本世纪初,笔者打听到孙先生在33中退休并居住,曾在教师节专程去寻访过恩师。老师下迁多年之后调回33中,改革开放后其丈夫平反调回合肥,以教师身份退休。孙老师老骥伏枥,壮心不已,花甲之年焕发青春,被评为合肥市模范教师、政协委员。这次见面孙先生已届耄耋之年,仍在家辅导学生口语。正如人们常赞美的:孙先生像一枝蜡烛,燃尽自己、照亮别人。听说艾忍在合工大用美国原版物理教材开展双语教学探索,孙老师当即切换讲英语。半个世纪之后,能与自己外语启蒙老师进行英语对话,虽然只十几分钟,也令艾忍兴奋莫名、感觉很爽。

教语文肖解民老师,指导我们复习迎考时讲述过一段精彩掌故,旨在消除临考紧张情绪,令全班同学捧腹、喷饭,艾忍始终记忆犹新。这段掌故发在艾忍的新浪博客《半个世纪前的高考记忆》,有兴趣的校友可去网上浏览。

教政治的杨一凡老师猜题精准、答题要点条分缕晰,很受学生欢迎。听说杨老师后来调安徽大学去了。

1962年实行调整、下马政策,安徽办科技大学之议取消,母校回归教育局,改称“合肥师范学院实验中学”,列入重点中学,“合肥师范学院”与教育局双重领导。原先送出代培学生都转为哪些学校正式学生。艾忍虽然已毕业离校,仍经常回母校拜访老师。

1969年革委会一声令下,合肥师院撤并至芜湖,“合肥师范学院实验中学” “下迁”阜南,新合肥二中在艰难条件下坚守10年,最终得以迁回原址。

文革后期陆续自阜南县乡村调回的原实验中学老师,可惜全部星散其它中学。尽管他们也在合肥中教界星光灿烂:除焦、孙两位先生之外,还有合肥一中恢复省重点后首任校长物理老师孙邦久、合肥十中副校长数学老师鲍俊民、合肥八中教导主任数学老师程键生、获得全国模范体育教师孙伯雄、模范物理教师林柄生,他们都堪称一时之选,失散不能不认为是母校一大损失。

尽管1970年后合肥二中师生对上述人和事普遍感到陌生,很少知道这儿曾先后挂出“科技”、“实验”两块校牌,笔者回忆这一段当属母校最辉煌时期。仅就笔者同届校友不完全统计,走出的有:

前总参南京军代表管理局局长(正师职)刘克银,

前蚌埠市委书记、省委副秘书长徐景仁,

前合肥常务副市长、省轻工业厅长刘道浓,

前市人大常委会副主任陈文长,

前安徽省教科所所长、特级教师薛凌,

前六安军分区司令员朱启友大校。

值此母校60周年华诞,希望上述恩师安度晚年,祝愿母校重铸辉煌。

今日面向黄山路校门

(艾忍自合肥工大退休,现为工大本科督导组成员。)

上一篇:回忆合肥市第二中学首任校长周心抚

下一篇:二中的回忆